2024年11月の記事一覧

「胎内市授業スタンダード」を生かして

3時間目、4年生は、算数「式と計算」の単元の授業を行っていました。たくさんのシールの枚数を工夫して求める学習でしたが、友達が考えた式を他の友達が一生懸命説明していました。その説明の仕方も「ここまで分かりましたか?」など、聞く人が理解しているかを確認しての説明でした。全体対話のさせ方の工夫も学びを自分事にする大切な視点です。

よりよい児童朝会を目指して

今日の朝活動は児童朝会でした。企画委員会が全校の前に並び元気にあいさつをしました。その後、放送委員会が放送の聞き方クイズを劇を交えて行いました。朝会が終わると企画委員会と放送委員会は車座になって今日の児童朝会の自分たちの在り方について自分たちで振り返りをしていました。この姿を大切にしたいです。

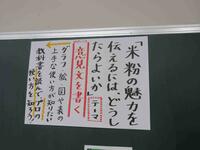

学びを自分毎にする挑戦

昨日の5時間目、5年生と6年2組は胎内市教育委員会指導主事をお招きして公開授業研修を行いました。5年生国語の書く領域の学習では、目的意識、単元を貫く課題意識を明確にして、6年生理科の水溶液の学習では、課題を明確にしながら最初の検証実験でうまくいかなかった原因を考えながら次の実験に取り組みました。どちらの授業も学びを自分事にすることが目標です。

第20回胎内市ジュニア音楽祭

平成17年から始まって今年で20回目を迎えるジュニア音楽祭が行われました。市内で総勢190名をこえる4年生が参加しました。黒小は一番目の発表でしたが、合唱曲「いのちのまつり」を透き通るような綺麗な歌声で見事に表現しました。歌詞の中にある「すべての命を輝かせますように」「あなたの命が輝きますように」「いや栄えますように」のフレーズを聞いたとたんに、涙がこみ上げてきました。4年生の子どもたちの素直さ、優しさ、前向きさが伝わる素晴らしい歌だったからです。他の学校の子どもたちも素晴らしい歌声を響かせていました。最後に会場にいる4年生みんなで「もみじ」を合唱しました。もっともっとみんなで歌う歌声を聞きたかった、そんなひとときでした。胎内市の4年生の歌声に感動です!

植物たちからの贈り物

1時間目、1年生は、春から育ててきたあさがおのつるを使ってリース作りに取り組んでいました。4年生教室前には、理科の学習で育てたへちまの実がたくさん置いてありました。一つのへちまの実に種がどのくらいあるのか、子どもたちは興味津々です。どちらも植物たちが子どもたちへくれた贈り物です。子どもたちは試行錯誤しながら学びに夢中です。

授業アラカルト~自分事になる活動目指して~

朝活動で6年生は、先日行われたチャレンジカップの振り返りを行い、6年生みんなで1~4年生の協力に感謝してビデオレターを作成していました。4年生は、明日の音楽祭に向けて美しい声を体育館中に響かせていました。指揮者を見る真剣な眼差し、そして体をゆすりながらひたむきに声を出そうとしている前向きな姿は自分事の何物でもありません。自らが自らの意思でチャレンジしている姿です。

授業アラカルト~2年生生活科~

2年生は、収穫したさつまいもを使ってスィートポテト、大学いもを作りました。子どもたちは、固いさつまいもを包丁で切る作業に四苦八苦していましたが、8名のサポーターズの方々がそれぞれの班について子どもたちが安全・安心に作業できるように見守ってくださりました。子どもたちが自分たちの力でできることには、極力力を貸さずじっと見守ってくださっていました。サポーターズの皆様、ありがとうございました。六年生教室前には、卒業式までのカウントダウンのカレンダーが貼ってあり80日という数字に寂しさを感じます。

黒小チャレンジカップ

今日は黒小チャレンジカップ本番です。5,6年生は、今まで準備してきた道具(もの)やお客さんに対するシミュレーションなど、とにかく気持ちよく楽しんでもらうことを意識して取り組んでいました。それが、「ナイス」「上手」「すごいね」などのたくさんのふわふわ言葉に表れていました。4年生は、自分たちの班の1年生から3年生を責任もって様々なブースに誘導する大切な仕事を担って頑張っていました。1~3年生は、班のメンバーの一人として自分のわがままを抑えながらスムーズに店を回れるように努力しました。

明日は、黒小チャレンジカップです

6時間目、5,6年生は、明日のチャレンジカップに向けての最終打合せを行いました。1~4年生のお客様をどのように気持ちよく迎え入れたらよいかを入念に話し合っていました。本番も大切ですが、本番までのプロセス(試行錯誤)が子どもたち人一人を成長させることは言うまでもありません。特に失敗は大切な学びです。

授業研修

先週、11月8日(金)は胎内市教育研究会主催の公開授業がありました。黒小では、算数部の当校職員が6年生の子どもたちと算数授業を行いました。今回は、拡大図、縮図の発展バージョンの学習でしたが、子どもたちは、課題に正対し、時間を惜しんで課題解決に没頭しました。胎内市が目指す「学習を自分事にする」まさにその姿でした。

tainai.ed.jp

tainai.ed.jp